(新闻链接:http://news.china.com.cn/2025-09/07/content_77294851.shtml)

艳阳高照,微风轻拂,川西林盘与稻浪交织成巨幅画卷。为厚植青年爱农情怀、以新质生产力助力农业强国建设,四川农业大学风景园林学院2025年暑期社会实践以“科创乡村·青年实干”为主题,104支团队、1258名院内外青年学子奔赴田野,队累计服务超八万人次,形成调研报告近八十万字。把课堂搬进“天府粮仓”,把论文写在大地之上。

科技赋农让田野长出“芯片”

科技探绿赋振兴动能。观羽识绿团队以科技为笔成都市天府新区煎茶街道老龙村的田野间勾勒出生态振兴的“智慧芯片”。鸟类观测组用专业设备记录50余种鸟类踪迹,含褐翅鸦鹃等保护物种;植物调查组借科学手段记录200余种植物,还锁定外来入侵物种点位。这些一手数据构建乡村生物多样性数据库,既摸清生态本底,也为培育本土导赏力量、设计特色体验路线打基础,助力老龙村“绿水青山”转化为乡村振兴优势,打造智慧样本。

蜀智云助科技兴乡村。蜀智云实践队赴幸福村开展实践,以科技为核心助力乡村发展。团队以“蜀智计划”智慧化经验为指引,先走访调研摸清乡村需求,再发挥专业优势推进环境美化;更依托“蜀智云平台”,借大数据分析收集民生诉求、提供治理决策依据,并教学推广平台使用,让数字化便利惠及村民。同时,团队挖掘红色资源开展文化活动时,也以有序组织的方式融入实践流程。此次实践将科技与专业、基层需求深度结合,既改善乡村环境、提升治理效率,又为高校以科技赋能乡村振兴提供范例,彰显新时代大学生用科技服务基层的责任担当。

实践团队进行鸟类观测、声音识别及数据记录等 (杨鹏程 摄)

红色精神在稻浪与林盘间传薪

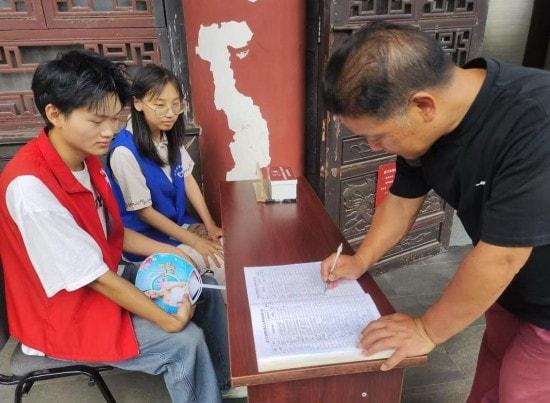

响应红色精神传承号召。“风协红途匠行小分队”联合温江区博物馆、王光祈纪念馆开启实践。前期统筹、对接场馆、分工培训;同时进行实地调研与采访,在实践地服务后,于博物馆、温江公园各发20份问卷并采访,挖掘红色资源价值。参与社会服务,团队成员穿上红色马甲,加入社会服务者行列,体验温江博物馆“上班的一天”,在服务社会、调研社会的亲身体验中受教育、长才干,贡献青春力量,彰显青年担当。团队以行动探索红色推广路径,让红色精神融入稻浪林盘,为“强农兴农”注入精神动力,助力乡村振兴。

红脉赋能乡村振兴实践。“寻红筑梦兴乡路,思政铸魂育新峰”实践团队以红色精神为引领,在四川永丰村调研乡村振兴成效,提出发展建议;开展“科技强农+红色育人”宣讲,创新红色教育形式,让红色教育“活”起来,推动思政教育与学子成长共振。赴鲁、豫、鄂探寻振兴路径,挖掘各地红色文旅融合案例。以红色精神赋能乡村振兴实践,为乡村发展提供参考,为人才培养注入动能。影响上,展现新时代农科学子使命担当,深化校地红色联动,助力红色基因传承,为全面推进农业农村现代化注入青春力量。

图为团队成员在温江博物馆 (刘雅文 摄)

万村调研以城市智慧激活乡村振兴

美育实践打通城乡壁垒。归园田居实践队以川派小微盆景为纽带,构建“乡村产业+城市美育”转化模式,推动乡村振兴与城乡融合。团队深入安龙村调研产业与非遗产技,通过制作视频、设计手提袋,打造“流动名片”,拓宽市场传播渠道。在城市社区通过宣讲、手作体验促进乡村对话,对接消费需求。项目探索了乡村文创到城市美育的转化路径,为高校青年服务社会提供了实践样本。

双轮驱动赋能融合新篇。“风映城乡,双城共声”团队立足于城乡融合新发展格局,以实证调研与文化实践为双轮驱动,积极探索乡村振兴的创新路径。通过构建“城市现状-居民需求”匹配评估体系,系统分析成渝地区双城经济圈建设的阶段性成效,为人居环境提质与宜居家园建设提供较科学决策依据。团队还撰写并发布了《成渝地区双城经济圈青年发展调研报告》,以可靠的数据和深入分析为区域协同发展提供数据支撑与对策建议,显著增强了项目的社会服务效能,进一步推动了理论研究与实践服务的有机结合。

图为团队成员采访过程 (杜舒可 摄)

夏令营支教以知识光芒点亮乡村未来

园艺疗法温暖社区心灵。寓意“花点时间,享受人生”与“幸福生活,因花而生”的花生志愿服务团队,传递出以园艺疗法服务社区的温馨理念。花生志愿服务团专注于“一老一幼”,积极响应老龄化与“双减”政策背景下的社会需求,秉持“就近就便,精准服务”的原则,持续开展插花、压花、植物扎染等园艺公益课堂。凭借“农业+美工”的专业优势,团队在温江区海科社区推出“赤心育农,耕梦未来”系列实践活动,将农耕知识与手工创作有机结合,积极探索社区志愿服务的新路径。

多元课程赋能乡村教育。“乡育青禾,竹起风韵”团队深度聚焦乡村教育领域,精心打造“乡育青禾”系列课程,构建“理论+实践”融合的教学模式。针对乡村儿童成长的实际需求,团队紧密结合四川省兴文县丰富的红色文化与苗族非物质文化遗产资源,系统搭建以“红色教育+非遗传承+安全教育”为核心的三大课程模块,形成有机联动、三位一体的育人体系。该项目不仅致力于促进儿童全面发展,推动本土文化传承与创新,更旨在为乡村教育提供可持续、可复制的优质教育方案,从而切实助力乡村人才振兴与文化传承的协同发展。

图为团队上课展示 (胡瑶 费家晴 摄)

从AI赋能绿色低碳到红色基因传承,从城市更新到乡村振兴——“风院人”于乡野间“脚下沾泥土”,于校园内“眼装发展路”。当青春的理想在土地里扎根,无数身影便汇聚成光,照亮“厚德博学、营境兴农”的铮铮誓言。未来,我们也将始终挺立于“强农兴农”最前沿,持续谱写乡村全面振兴的壮美篇章。